Критика догматического богословия

В России антицерковные сочинения Толстого ("Исследование догматического богословия", "В чем моя вера?", "Царство божие внутри вас" и другие) распространялись в рукописных и литографированных копиях. В этих сочинениях Толстой утверждал, что если бы его вера основывалась на богословских книгах, то, прочтя их, он, безусловно, сделался бы безбожником, злейшим врагом всякой веры, потому что нашел в них не только бессмыслицу, но и сознательную ложь людей, избравших веру в бога средством для осуществления личных целей. Божественность Христа, говорит Толстой, выдумана теологами, чтобы оправдать существование церкви, а легенду о воскрешении духовенство провозглашает действительным событием, чтобы дурачить наивных людей. Учение же о существовании личности после смерти и наказании за грехи он считает средством запугивания людей, чтобы сделать из них покорных рабов. По словам Толстого, догмат о троичности божества - "гадкая, преступная, кощунственная ложь". Богословское повествование о том, как бог сотворил мир, Толстой называет глупой выдумкой, таинства, по его убеждению, "придуманы церковными иерархами для личных выгод и суть чисто внешние действия, как заговор от зубов". С едким сарказмом пишет Л Н. Толстой о таких обрядах, как исповедь, отпущение грехов, резко замечая, что установленный церковью порядок гарантирует вечное райское блаженство разбойнику, если ему за определенную сумму своевременно отпустят грехи и, с другой стороны, обрекает на вечные муки честного труженика, не успевшего вовремя обратиться за их отпущением. Сопоставив христианские таинства с обрядами нехристианских религий, он пришел к выводу, что "все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни". "В чем разница, - спрашивает Л. Н. Толстой,- между чувашем, мажущим сметаной своего бога, и православным, съедающим кусочек своего бога?" Что же касается учения церкви о "мире духовном и его иерархии" (ангелах и злых духах), то таковое, по мнению писателя, измышлено церковью, по-видимому, для оправдания существующего неравенства между людьми и доказательства необходимости повиновения земным властям. Именно в православной церкви и ее духовенстве он видел идеологическую опору господствующих классов: "Церковь, всё это слово, есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими" (23, 301)*.

* (Здесь и в дальнейшем цитаты приводятся по изданию: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (юбилейное издание). М., Гослитиздат, 1928-1958. В скобках указывается том и страница.)

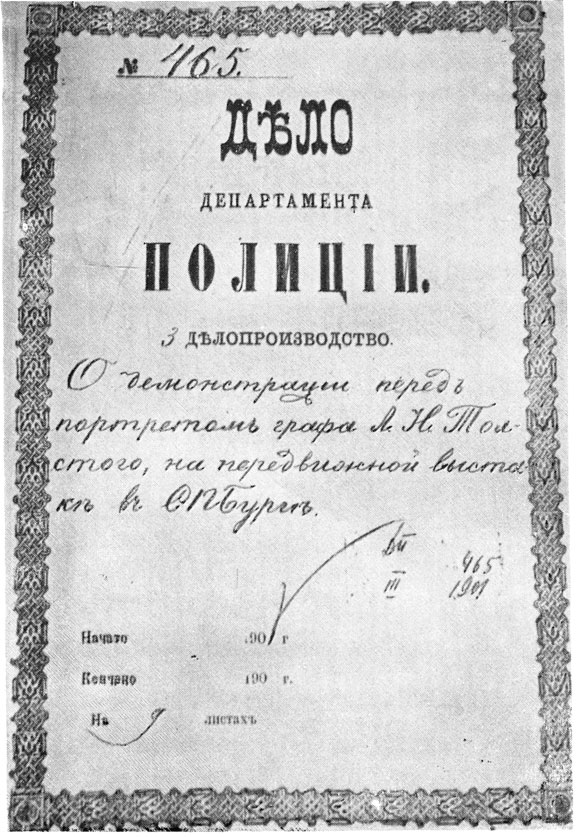

В деле департамента полиции о Л. Н. Толстом (июль 1896 г.) содержится весьма характерный обзор ряда произведений Л. Н. Толстого, распространявшихся в России тайно в списках и заграничных изданиях. В этом документе за подписью вице-директора С. Э. Зволянского* полицейские чиновники охарактеризовали "Исследование догматического богословия" как сочинение, в котором автор "пришел к полному отрицанию всего учения православной церкви". Н. И. Гусев, оценивая этот же трактат, писал, что благодаря произведенному Толстым критическому разбору церковного учения и "богословия" митрополита Макария все здание церковной догматики, воздвигавшееся в течение столетий, оказалось разрушенным до самого основания и что каждый, кто внимательно прочтет и усвоит основные положения этого сочинения Толстого, не сможет уже "верить ни в один из догматов православной, католической, лютеранской или какой-либо другой церкви"**.

* (Хранится в рукописном отделе Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.)

** (Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 625.)

В трактате "Так что же нам делать?" народная нужда, то зло, которое приносит трудовому люду собственнический строй, эксплуататорское государство, ставится в прямую связь с той ролью, которую играли в обществе религия и церковь. Их цель, утверждает Толстой,- "поддерживать суеверие и обман в людях и тем препятствовать человечеству в его движении к истине и благу". Цель этого суеверия "состоит в утверждении того, что, кроме обязанности человека к человеку есть еще более важные обязанности к воображаемому существу. Для богословия воображаемое существо это есть Бог" (25, 284). Сказка же эта сознательно поддерживается богословами, чтобы утвердить в народе принимаемые на веру выводы о том, что устройство общества должно быть такое, какое есть, и иного быть не может.

И еще одно 'дело' - о демонстрации на Передвижной выставке перед портретом Л. Н. Толстого

Возьмите произведение Толстого "Царство божие внутри вас". Пусть вас не смущает "евангельское" название, которое, кстати, так испугало некоторых исследователей, ошибочно причисливших это публицистическое произведение к числу "религиозных" трактатов. Раскройте заключительную главу, прочтите ее, и до вашего сердца не может не дойти гневное, обличающее, простое и точное толстовское слово. Вы не останетесь равнодушным к рассказу о событии, имевшем место летом 1882 года в деревне Оболешево Орловского уезда. С потрясающей силой изобразил писатель экзекуцию над крестьянами-бунтарями. Здесь же приведены и другие примеры издевательств и всяческих насилий, которые чинили губернаторы, жандармы, царские чиновники и офицеры над людьми труда.

Прислужники царизма, да и вся преступная царская власть, показаны как союзники русской православной церкви. Верное этому коварному союзу, русское правительство помогает церкви "совершать ее одуряющее и развращающее действие в России", и "нигде в Европе нет столь деспотического правительства и до такой степени согласного с царствующей церковью". Говоря же о том что именно старается внушить церковь, Толстой приходит к выводу: "В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере" (28, 65).

Но как ни велико в этом трактате обличение эксплуататорского государства, Л. Н. Толстой, в силу утопичности своих общественно-политических взглядов, призывал бороться против правительственного насилия только с помощью непротивления. И тем не менее, когда он с большой силой страсти говорит об антинародной сущности эксплуататорского государства и церкви, он вовсе не похож на пассивного созерцателя зла. Разве "непротивленец" мог бы с такой зоркостью запечатлеть те способы, к которым прибегает церковь с целью распространения и внушения обмана?! Так, сущность одного из "особенных приемов обмана" Толстой видит в том, что своих проповедников церковь старается представить "святыми сверхъестественными лицами", обоготворяет их, приписывает им способность совершать различные чудеса. Целевая установка церкви здесь такова: если проповедует "истину" сам посредник между людьми и богом, если этот "посредник" в силах творить чудеса, то верующему не стоит тратить усилия на то, чтобы думать и размышлять, а достаточно проникнуться доверием к этому "сверхъестественному лицу"; в познании веры, мол, не надо опираться на собственный разум, а достаточно без каких-либо рассуждений, раздумий слепо поверить в то, что будто бы сам бог передал избранным людям. Такими "избранниками", посредниками между богом и простыми смертными церковь объявляет своих служителей. Сущность обмана Толстой здесь видит в том, что человеку вдалбливают, будто разумные доказательства не нужны и сам он не в состоянии познать истину, а она ему откроется "только через веру в посредников между ним и богом". Продолжая разоблачать приемы обмана, Л. Н. Толстой пишет, что церковь с помощью молитв и таинств, подвергая верующих различным одуряющим воздействиям, поражая людей красотой и величием храмов, великолепием украшений, убранств, одеждой, блеском освещения, пением, возгласами, старается запечатлеть в душах их обман, выдаваемый за истину.

Началом нынешней церкви, по мнению Толстого, была вражда к так называемым еретикам и другое еще большее зло - соединение ее с властью. Зловещий союз власти и церкви ярко отражен в знаменитой статье "Не могу молчать!". С потрясающей силой изображена здесь картина казни ни в чем не повинных людей. Вешатели делают свое гнусное дело тайно, на заре, так, чтобы никто не видел, и у них есть верный союзник и надежный единомышленник - представитель церкви. Толстой описывает, как связали несчастным за спиной руки, как их привели под виселицы, рассказывает, как рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в епитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами и говорит что-то о боге и Христе. Священник здесь - подручный палачей. Благодаря мастерству гениального художника слова картина казни возникает перед читателем столь ярко, что и он, читатель, проникаясь ненавистью к палачам и их помощникам, готов вслед за Толстым крикнуть во весь голос: "Да, это ужасно! Нельзя так жить!"

Чудовищным считал Толстой и воздействие церкви на детей. "Главная и наизловреднейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей" (25, 60). 13 октября 1895 года Толстой заносит в свой дневник мысль о том, что "преподавать религию есть насилие": "Какое право имеем мы преподавать то, что оспариваемо огромным большинством. Троицу, чудеса Будды, Магомета, Христа? Одно, что мы можем преподавать и должны, это нравственное учение" (53, 61). Та же мысль в записи от 24 августа 1898 года: "Баварец рассказывал про их жизнь. Он хвалится высокой степенью свободы, а между тем у них обязательное и религиозное грубо-католическое обучение. Это самый ужасный деспотизм. Хуже нашего" (53, 210). Заботился Толстой о том, чтобы оградить от влияния церкви впечатлительные и податливые детские души, неокрепшее детское сознание.

Ранее он писал Н. Н. Страхову: "На днях слушал урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно". Толстой не мог согласиться с тем, что "учат ребенка невмещающемуся в здравый разум догмату троицы, сошествию одного из этих трех богов на землю для искупления рода человеческого, его воскресению и вознесению на небо; учат ожиданию второго пришествия и наказания вечными мучениями за неверие в эти догматы учат молиться о своих нуждах и многому другому" (35, 187-188). "Все это так безобразно" потому, что уничтожает здравый разум, вселяет страх перед наказующим божеством, вырабатывает неуверенность в своих силах Если в сознании ребенка укрепляется вера в сверхъестественное, надприродное, он вырастает не только с ошибочными представлениями о мире, но и со слабой волей. В то же время от того, что внушено в детстве бывает очень трудно освободиться потом. И Толстой возмущается: "Если ребенку раз внушено, что он должен верить, что Бог - человек, что Бог 1 и 3, одним словом, что 2X2 = 5, орудие его познания навеки исковеркано: подорвано доверие к разуму. А это самое делается над всеми детьми. Ужасно" (54, 4). Возмущение его так велико, что он, "непротивленец", готов судить и наказывать за такое издевательство. "Говорят: гипнотизаторы подлежат суду за внушение поступков противозаконных,- читаем мы в дневнике Толстого. - А внушение в детском, восприимчивом к гипнозу возрасте всех ужасов церковной веры не только не запрещается, но запрещается невнушение. Это ужасно" (54, 47).

Правда, в тот период, когда Л. Н. Толстой еще не уяснил до конца своего отношения к церковному учению, он допускал воспитание детей в духе догматического православия. Как известно, в школе для детей Ясной Поляны, просуществовавшей очень недолго, были уроки закона божьего. На этих уроках в беседах по нравственным вопросам говорилось о необходимости жить по-божьи, по евангельским заповедям, но этот "бог" уже тогда не имел ничего общего с церковным - "всесильным небесным судьей", "сердитым", "милостивым", "наказывающим", с тем богом, которым, как тираном и чудовищем, запугивают верующих. Бог здесь, как пишет В. Ф. Асмус, становится только синонимом нравственного понимания жизни. Основное содержание бесед со школьниками сводилось к поучениям нравственного характера: о том, что человек обязан приносить добро другим, не делать злых Дел, удерживаться от злых мыс-леи... Толстой снимал мистический покров с евангельских сказаний - евангельские легенды привлекали его своим человеческим содержанием.

Через много лет Толстой вспоминал: "Когда я учил в школе, я еще не уяснил себе своего отношения к церковному учению, но, не приписывая ему важности, избегал говорить о нем с учениками". "Теперь же, - писал он далее народному учителю А. К. Влахопулову, - много перемучившись в исканиях правды и руководства в жизни, я пришел к тому убеждению, что наше церковное учение есть бессовестнейшая и вреднейшая ложь и преподавание его детям величайшее преступление... Теперь, если бы я был учителем... всякий раз, когда бы дети обращались ко мне с вопросами, отвечал бы им вполне правдиво все то, что я думаю об их предметах" (72, 389). После прочтения книги итальянского автора Петрокки "Религия в школе" Толстой записывает в дневнике, что "преподавать религию есть насилие" (53, 61).

В сентябре 1909 года Лев Николаевич встречался с народными учителями земских школ Звенигородского уезда, и они поведали о том, как трудно им говорить своим воспитанникам правду о религии и церкви. Один из них пожаловался:

- Да часто правду и нельзя сказать. Например, урок закона божьего - заведомая ложь, и с трудом удерживаешься, видя этот систематический обман, а учитель должен или молчать, или коверкать душу детей.

Учителя рассказывали, какие вопросы задают детям священники и начальство на экзаменах и как преследуют всякую попытку обойти эти вопросы молчанием.

Лев Николаевич говорил учителям:

- Есть три пути: первый путь - поддерживать ложь, учить закону божьему и т. п., второй - учить грамматике, орфографии, игнорируя нравственные вопросы, - эта деятельность самая пустячная, третий путь - бороться сколько есть сил, и это дело огромной важности, и как ни мало, но никто не может, кроме учителя, сделать это.

Лев Николаевич рассказывал, что один священник на вопрос, как же это бог раньше создал свет, а потом солнце, луну и звезды, ответил, будто это он светил радием... И давал совет:

- Если уж ребенок спросил, то нужно прямо говорить всю правду, не думая о последствиях*.

* (См.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., ГИХЛ, 1959, с. 330-337.)

Все богатейшее педагогическое наследие Толстого направлено против той современной ему школы, которая насиловала и извращала природу ребенка. Он горячо доказывал, что ребенок при рождении представляет собой образец гармонии, добра, красоты и справедливости, что дитя обладает врожденным нравственным инстинктом и что взрослые в несправедливо устроенном обществе, отойдя от естественного нравственного закона, не имеют права навязывать ему свои неверные, извращенные понятия и представления.

Тех же, кто думал лукавить и хитрить, кто на чистые и непосредственные вопросы пытливых детей отвечал уклончиво и лживо,- Толстой высмеивал. Вот в его передаче разговор мальчика с матерью о празднике вознесения:

"Мальчик. Отчего это няня нынче нарядилась и на меня надела вот новую рубашечку?

Мать. А оттого, что нынче праздник, и мы пойдем в церковь.

Мальчик. Какой праздник?

Мать Вознесенье.

Мальчик. Что значит вознесенье?

Мать. Значит то, что господь Иисус Христос вознесся на небо.

Мальчик. Что значит вознесся?

Мать. Значит полетел.

Мальчик. Как же полетел: на крыльях?

Мать. Не на крыльях, а просто полетел, потому что он бог, и бог всё может.

Мальчик. Ну, куда же он полетел? Мне папа говорил, что небо только кажется, а что там нет ничего, что там звезды, и за звездами еще звезды, и небу нет конца. Куда же он полетел?

Мать (улыбается). Всего нельзя понять. Надо верить.

Мальчик. Чему?

Мать. Тому, что говорят старшие.

Мальчик. А ты сама мне говорила, что когда я сказал, что кто-нибудь помрет оттого, что просыпали соль, ты мне сказала, что не надо верить глупостям.

Мать. Глупостям не надо верить.

Мальчик. А почем же я узнаю, что глупости, а что не глупости?

Мать. Потому что надо верить настоящей вере, а не глупостям.

Мальчик. А какая же это настоящая вера?

Мать. Наша вера. (Про себя.) Кажется, я говорю глупости. (Вслух.) Так поди скажи папе, что мы идем, и надень шарф.

Мальчик. А после обедни будет шоколад?" (37, 314).

Сохранилось неотправленное письмо Л. Н. Толстого к 15-летнему сыну Михаилу. Оно задумывалось писателем как своеобразное обращение к тем юношам, которые живут "без всякой нравственной узды". Призывая их вовремя остановиться, он постарался в самой простой форме изложить то, что сам "исповедовал" и "проповедовал". Где искать юноше цель и смысл жизни? - спрашивает Толстой. Конечно же, не в православии - следует ответ: "Если вы честные люди, не лжете зачем-нибудь перед самими собой, то вы знаете, что прежние верования, те, которым вас учат в гимназиях под названием закона божия, - есть бессмыслица, в которую никто не верит" (68, 222). Итак, отбросьте "закон божий", учит Толстой, а следуйте тому, что открыто разумом и поддается проверке разумом же: совершенствуйтесь, исправляйтесь, помогайте страдающим, работайте, увеличивая тем самым свое собственное счастье и счастье других людей. Как же далеки эти толстовские "поучения" от церковной проповеди, культивирующей бездумную веру, воспевающей страдания, призывающей "трудиться для бога". Нет здесь у Толстого призыва к покаянию и смирению перед "божественным". Он не аппелирует к чувству страха перед смертью, не грозит будущими карами "на том свете", как это делают церковники. Толстой верит в разум, к разуму и обращается, когда говорит, что испытывать радость труда и отдыха, радость общения с людьми, дружбы и семейной любви - вот в чем счастье: "верить своему разуму, блюсти его во всей чистоте и развивать его и, поступая так, получать благо истинное".

Православие и церковь глазами художника

Критика православной религии и церкви выражена Толстым не только в публицистической форме, но и целой системой художественных образов. Его повести и романы, утверждая высокие гуманистические идеалы, полноту и радость земной человеческой жизни, по самой своей сущности враждебны реакционной проповеди церковников.

В идейной проблематике повести "Казаки" важнейшее значение имеет резкое противопоставление уклада жизни, морали дворян и трудового народа. Толстого по-особому привлекают дядя Ерошка, казачка Марьянка, казак Лукашка. Это нравственно и физически здоровые дети природы. Им неведом тот душевный разлад, который гонит столичного аристократа Дмитрия Оленина подальше от великосветской среды.

Для старого казака дяди Ерошки не существует мистических вопросов бессмертия души и загробной жизни ("умрешь - трава вырастет"). Он же говорит, что "уставщики" (так назывались попы у казаков, бывших раскольниками-старообрядцами) выдумывают одну "фальшь"... Совесть Ерошки не может мириться с религиозной обрядностью, он хочет убедить молодого казака (в черновых редакциях повести), что "душенька не будет его любить больше, если уставщик во время венчания "из книжки почитает". Ерошка убежден, что "ни в чем греха нет" ("На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех?") Он со всеми людьми "кунак", всему живущему друг. Казаки Толстого - естественные люди, у которых ни одно душевное движение не затуманено религиозными предрассудками. Им присуще жизнелюбие. Они совершают добро по велению души. И именно под их благотворным влиянием Оленин начинает осознавать эгоистичность собственных устремлений. "Счастье в том, - говорит Оленин, - чтобы жить для других".

В Оленине, надо полагать, много от самого Толстого, Сохранился отрывок, который Толстой не вставил в повесть, возможно, в силу его чрезмерной автобиографичности. В нем говорится, что в 18 лет у него не было веры, был только смелый ум и горячее сердце; понемногу стали открываться перед ним необыкновенные вещи, например, что все гражданское устройство того времени есть вздор и что "религия есть сумасшествие".

В романе "Война и мир" отразилось назревавшее У писателя отрицательное отношение к православной Религии. Вспомним, к примеру, что князь Болконский не одобряет религиозных наклонностей своей дочери Марии, беспощадно изгоняет из дома "божьих людей" - монахов, юродивых. Его сын Андрей, беседуя накануне Бородинского сражения с Пьером, говорит об античеловечности Церкви и духовенства.

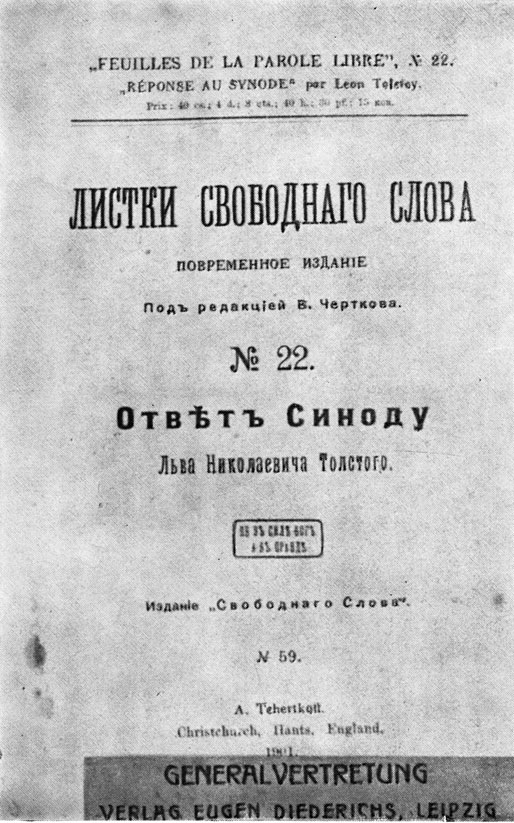

'Ответ Синоду' Л. Н. Толстого, опубликованный за границей

Князь Андрей и его друг Пьер Безухов - центральные фигуры романа. Оба они - люди широкого ума и сложной духовной жизни, их мысль - в постоянной и напряженной работе.

Воззрения Андрея Болконского, как и воззрения его отца-вольнодумца, - атеистичны по своей сущности. Правда, накануне Аустерлицкого сражения князь Андрей (черновой вариант романа) размышляет о боге. "Он вспомнил детскую молитву, которую он, поклонник Руссо и Вольтера, давно не читал". Однако не в мысли о боге Андрей нашел успокоение. Заранее "перемучившись", "перестрадав", он находит в себе волю побороть чувство страха и подготовить себя к подвигу. Когда же па поле боя под Аустерлицем взору раненого Андрея открывается "высокое и вечное небо", его мироощущение лишено каких-либо мистических чувств. Он не пришел к богу, как мечтала сестра, княжна Марья, надевая на него образок в момент прощания... Высокое небо явилось для него толчком к перевороту в его сознании, стало символом перемен на жизненном пути. Правда, на пороге смерти Андрей Болконский обращается к евангелию... Но и предсмертные мысли о боге, как писал Толстой, казались ему "односторонне личными", в них "чего-то недоставало" и поэтому "было то же беспокойство и неясность". И все же нетрудно представить себе: если бы Андрею Болконскому удалось перенести ранение, он, в силу особенностей своего ума и характера, продолжая нравственный поиск, не нашел бы душевного успокоения в христианской мудрости - подобно самому Толстому.

Пьер Безухов, как и Андрей Болконский, в постоянном поиске смысла жизни, нравственного идеала. Но к религии он остается равнодушным. В душе Пьера происходит "сложная и трудная работа внутреннего развития", приведшая его "ко многим духовным радостям и сомнениям". Лишь в состоянии душевного смятения он мог примкнуть к масонским ложам. Наивно доверившись наставникам, Пьер думал, что, следуя их учению, он избавится от прежних сомнений и сможет облегчить положение своих крестьян. Но в масонстве Пьер не нашел, говоря словами Толстого, прямого и понятного ему пути. Оно не переродило и не обновило его, не дало выхода внутренним метаниям. Когда Пьер "приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил до колено в болоте".

Ближе узнав религиозную секту, Пьер Безухов окончательно разочаровался в этом "братстве вольных каменщиков". Безуспешными оказались его попытки реорганизовать орден, и он усомнился в нужности масонства вообще. Понял, что есть среди масонов люди, "ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе". Сомнения, мучительные поиски истины не прекращаются. Пьер думает: испанцы молятся богу за то, что они победили французов, а французы молятся тому же богу по случаю победы над испанцами. Где правда, где истина? "Мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью" (10, 296).

Когда Пьер попадает в плен к французам, занявшим Москву, его, как и других русских, заподозренных в поджогах, приговаривают к расстрелу. Но расстреляли пятерых, остальных же, в том числе и Пьера, помиловали. "С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такой силой, как теперь".

Поворот, происшедший в душе Пьера, назревал давно, и нужпо было лишь пережить глубокое потрясение, чтобы вера в бога "завалилась в кучу бессмысленного сора", чтобы Пьер окончательно пересмотрел свои полумистические верования. Жизнь продолжается... А она, как показал Толстой не только на примере Пьера, дает свои Уроки, неумолимо и непрестанно меняет человека и обновляет. И если одних трагические моменты жизни способны отбросить к вере, то в других, напротив, - она уничтожается - все зависит в конечном счете от того, каков сам человек...

Из блестящей галереи женских образов романа наиболее близки самому Толстому Наташа Ростова и княжна Марья Болконская.

Бесцветно и безрадостно прошла молодость Марьи. Религиозность обусловила такие черты ее характера, как смирение и пассивность. Живя в постоянной тревоге и страхе, она ищет опору и утешение в религии. Неудовлетворенная жизнью, она окружает себя странницами, слушает их рассказы о всевозможных чудесах. В религиозном экстазе старается подавить в себе все личное, смиренно страдает. Но после несчастья, случившегося с отцом, она, вопреки своей религиозности, открывается навстречу радостям жизни. "И что было еще ужаснее для княжны Марьи, - говорит Толстой, - это было то, что со времени болезни ее отца (даже едва ли не раньше, не тогда ли, когда она, ожидая чего-то, осталась с ним) в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды. То, что годами не приходило ей в голову - мысль о свободной жизни без страха отца, даже мысли о возможности любви и семейного счастия... беспрестанно носились в ее воображении. Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после того устроит свою жизнь" (11, 136). Княжна Марья не может даже молиться. А ведь молитва раньше была ее лучшим утешением. Теперь же ее охватил "другой мир житейской, трудной и свободной деятельности, совершенно противоположной тому нравственному миру, в который она была заключена прежде" (11, 136).

Когда княжна Марья нашла личное счастье, ее перестали занимать "божьи люди", "христианские добродетели", требующие самоотречения и страдания. Самоотречение, по мысли Толстого, противоречит человеческой натуре - человек должен быть счастлив на земле.

Центральный женский образ романа - образ Наташи Ростовой - по праву считается самым любимым детищем писателя. Сколько теплоты он отдал этой живой, естественной и жизнерадостной натуре! Читателю по душе ее сердечная чуткость и отзывчивость.

В литературе о Толстом можно встретить высказывания, что после разрыва с князем Андреем Наташа Ростова нашла в себе силы вернуться к жизни благодаря религии. Да, в романе говорится о том, что вскоре после посещения церкви Наташа почувствовала себя возрожденной. Надо согласиться и с тем, что в описании богослужения, самой церкви и священника нет еще непримиримых антиклерикальных мотивов - они станут характерными для творчества Л. Н. Толстого позже.

Однако такую ли исключительную роль сыграла религия в "возрождении" Наташи Ростовой? В те тяжелые дни жизнь ее, кроме религии, наполняло еще "чувство возмущения против Наполеона, осмелившегося презирать Россию и дерзавшего завоевать ее". В критический для России момент Наташа Ростова хочет быть ближе к своему народу, и ей кажется, что эту близость она особенно ощущает во время церковной службы. Когда она слушает слова молитвы "Миром господу помолимся", ей представляется, что вот здесь соединяет себя в одно "с миром кучеров и прачек"... Это уже не религиозное, а патриотическое и глубоко человечное чувство. "Миром господу помолимся"... "Миром, все вместе без различия сословий, без вражды, а соединенные братскою любовью", - думает Наташа Ростова. И тут же мысль ее обращается к русскому воинству. Она вспоминает брата, Денисова, князя Андрея. Как мы видим, ее мысли о земном - и прежде всего о спасении России от вражеского нашествия. В состоянии "раскрытой душевности" она и сама "не понимала хорошенько, о чем она просила Бога в этой молитве"... Она хотела "укрепить сердце верою" и ей "казалось, что Бог слышит ее молитву"... Так молитва, само посещение церкви в ее сознании связываются не с чем-то мистическим, а с тем земным, что глубоко волновало русский народ и ее, частицу этого народа.

Наташу Ростову приподнимало и очищало само грозное время, чьи тревоги и чей зов она чутко, всем своим щедрым сердцем, воспринимала.

Путем постоянных нравственных исканий идет Константин Левин - один из центральных героев романа "Анна Каренина". Он из той же породы правдоискателей, что и Андрей Болконский, Пьер Безухов. Перед свадьбой Левин вынужден, по существующему ритуалу, исповедоваться и причаститься. Но для Левина "участие во всяких Церковных обрядах было очень тяжело". Он не мог и не хотел притворяться. Исповедь для него - неизбежная повинность, выполняя которую он старается не обидеть старика священника.

- Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь? - спрашивает священник. Левин отвечает:

- Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании бога.

Вернувшись в тот день домой, Левин испытывал радостное чувство оттого, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать.

Позже Левин будет вспоминать, что, прочтя однажды историю церкви православного писателя и историю церкви католического писателя, он увидел, что обе церкви отрицают одна другую и ни в одной из них нет истины. Религиозные сомнения не покидают его. Подлинный (по мнению Левина, но не автора - Толстого) ответ на свои сомнения он неожиданно нашел в рассказе крестьянина-подавальщика о том, как живет мужик Фоканыч: "...один человек только для нужды живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч - правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит"... Так в словах, услышанных им в состоянии глубочайшего отчаяния, Левин находит "спасение". Он думает, что сумеет обновиться, если будет жить не для нужд своих, а "для души", "по правде", "по-божьи"...

Да, в финале романа Левин обращается к богу, к "мужицкой религиозной вере". Но надолго ли это религиозное "просветление"? Прочен ли этот "божеский" исход?

Здесь уместно вспомнить, как сам Левин отнесся к тому, что его неверующий брат Николай, умирая, во время обряда причащения стал молиться. Левин знал, что "теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумною надеждою исцелиться". Давно равнодушный к вере и к церкви, Николай Левин перед смертью решил служить молебен в надежде на то, что у него появится в душе вера и эта вера исцелит его от чахотки. Он тупо и бессмысленно смотрит на икону, усиленно крестится, старается разгорячить себя, а потом со злостью велит убрать икону. Не таким ли временным было и "возвращение" самого Левина? Конечно, если иметь в виду логику характера Левина, который постоянно недоволен собой, беспрестанно ищет все новых и новых решений, то станет понятно, что его примирение не могло быть прочным. Следует учитывать также, что решение он принял в критический момент. Ему не удалось наладить идеальные отношения с наемными работниками, окончились неудачей предпринятые им шаги "для общей пользы". Он переживал смерть любимого брата и был в особенно "мучительном разладе с самим собой". А почему бы нам не представить себе Левина за пределами романа, например у последней жизненной черты? К ней Левин, чей образ носит и некоторые автобиографические черты самого Толстого, придет обогащенным новыми знаниями и новым опытом жизни, которые, как выразился Толстой в "Исповеди", "противоположны вероучению"...

Можно ли быть нравственным без бога? Церковь на этот вопрос отвечает отрицательно. На протяжении веков она вдалбливала в сознание верующих, что будто материалисты - самые безнравственные люди. Тезис о безнравственности атеизма теоретически обосновывали и пропагандировали богоискатели Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие.

'Политическая комедия 1901 года' - так называла прогрессивная пресса решение синода

'Политическая комедия 1901 года' - так называла прогрессивная пресса решение синода

'Политическая комедия 1901 года' - так называла прогрессивная пресса решение синода

Толстой стоял на противоположной позиции. Он неоднократно признавал нравственное превосходство атеистов над многими приверженцами христианской религии. В отрывке "О различном отношении к религии людей образованного сословия" он писал: "Я откровенно спрашивал у своих близких и не близких знакомых о их верованиях и всегда, за редким исключением на 100, получал ответ: Христианство - нам не нужно, мы не верим. Наблюдая людей, я нашел три различные рода отношения к религиозным вопросам. Одни, прийдя к невозможности веры, но не найдя ничего заменяющего ее и, находя порядок пока существует религия для себя выгодным, стараются притвориться верующими и уверить других. Другие откинули веру и, не встретившись еще с вопросами жизни и смерти, считают религию излишнею. Эти люди необдуманны, но правдивы, тогда как первые обдуманны и коварны. Третьи, очень малое число, откинув религию, пришли к неразрешимым вопросам и пытаются мыслью разрешить их" (17, 355-356). В неоконченной Рукописи "О религии" есть такое место: Толстой говорит, что ему известно весьма много людей неверующих, отличие которых от верующих состоит "в гордом сознании того, что человек сам себя не обманывает" (7, 127).

Толстой и во многих других случаях подчеркивал, что огромное число атеистов, с которыми он идейно расходится, стоят в нравственном отношении выше многих верующих. В мае 1894 года он пишет Ф. А. Желтову: "Если уже делать сравнение, то из двух людей: атеиста и нехристя, который, жертвуя собой, борется с теми учреждениями, которые он считает гибельными для людей - своих братьев, и номинального христианина, который, как английские пасторы да и многие другие, читают проповеди на 13 главу послания к коринфянам, а обходит осторожно учреждения, которые ему выгодны и которыми он живет, несмотря на то, что они гибельны для его братьев: - из этих двух я все-таки предпочитаю первого, хотя и не согласен с ним" (67, 145).

С определенностью поведал об этом же Толстой в "Исповеди". "Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых", - писал он. По его наблюдениям, явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях жестоких, безнравственных и считавших себя очень важными. Честность, прямоту, доброту он наблюдал большей частью в людях, признающих себя неверующими (23, 489). Жизнь давала подтверждения, что немало лиц, объявлявших себя правоверными христианами, довольно ловко скрывали свои пороки склонные ко лжи и беспринципным компромиссам, они умели носить личину добродетели, создавать видимость порядочности. Религиозность оказывалась той ширмой, за которой таилась безнравственность человека, сумевшего добиться всеми правдами и неправдами богатства, почестей, положения.

В той же "Исповеди" Л. Н. Толстой вспоминал об умном и правдивом человеке С, который рассказал ему, как кончил верить. Однажды, когда старший брат С. по старой привычке начал вечером молиться, спросил его: "А ты еще все делаешь это?" И больше ничего они не сказали друг другу. С того дня С. перестал становиться на молитву и ходить в церковь. Единственная фраза, произнесенная братом,- "как толчок пальцем в стену, которая была готова упасть от собственной тяжести". Там, где казалось, есть вера, давно было пусто.

Не вера в бога, а понимание долга перед самим собой и другими заставляет человека вести себя нравственно.

Учителем к своим детям Толстой взял социалиста В. И. Алексеева, ставшего впоследствии его задушевным другом. "Вы бы умилились,- писал он С. С. Урусову о В. И. Алексееве,- если бы видели того, кого называете сыном дьявола. Если бы побольше было таких людей и таких верующих, то хорошо бы было жить". Отмечая далее что учитель его сыновей придерживается в жизни высоких нравственных принципов и в то же время "не признает Христа богом", Толстой не без иронии спрашивает: "Что он, сын дьявола или нет?" (62, 509).

Вспомним, что церковные проповедники в любом подходящем случае были готовы разразиться самой непотребной бранью по адресу не верящих в бога. Духовенство старалось опорочить атеизм, объявляло его следствием моральной распущенности... Даже в наше время некоторые проповеди называются: "Атеизм как болезнь", "Атеизм - болезнь века", "Неверие как следствие безнравственности" и т. п. "Не столько ученость, сколько нравственная развращенность сердца составляет главную причину неверия многих так называемых образованных и мнимо ученых людей",- писали "Прибавления к церковным ведомостям"*. Бывший богослов А. А. Осипов отмечал, что представители церкви каждое отступление от веры рассматривают как "духовную болезнь", "духовную слепоту". Атеист для них всегда неполноценный человек, духовный калека, потеря веры - ненормальность, вывих сознания**. И в наши дни православное духовенство прилагает немало стараний, чтобы внушить верующим, что атеизм - это в конце концов причина аморальности, источник безнравственности. Как и дореволюционные церковники, оно называет неверие в бога "матерью пороков".

* (Цит. по кн.: Н.С. Гордиенко. Чему учат с амвона. Л., Лениздат, 1975, с. 21.)

** (См.: А.А. Осипов. Продолжаем разговор с верующими. Л., Лениздат, 1962, с. 15.)

Мысль о том, что религия, в частности христианство, не поднимает в человеке его нравственность, пронизывает замечательный рассказ Толстого "Три смерти". Умирают барыня, мужик и дерево. Барыня полна ужаса перед надвигающейся смертью, она занята только собой. Ее возмущает, что муж, зная о ее состоянии, способен есть. Даже детей своих она не хочет видеть в этот последний час: "Это расстроит ее". Все, кто рядом с ней, чувствуют себя виноватыми, что живут. Барыне кажется, что ее смерть - небывалая катастрофа, никто из людей не имеет права жить или думать о жизни. Эгоистическое "я" этой женщины давно нравственно обособило ее от других людей, и она ничего не сделала, что могло бы остаться жить в их памяти после ее смерти. Из неполноценности и бессмысленности прожитой жизни и вырастал патологический страх перед смертью.

В ямской избе в это время умирает больной ямщик дядя Федор. Умирает спокойно, как-то неслышно и деловито, необычайно просто. Если барыня, предчувствуя приближение конца, враждебна окружающим, то Федор "повернут" к людям: он с добрым сердцем отдает свои сапоги Сереге, просит кухарку не сердиться на него.

Через месяц ямщик Серега идет на заре в рощу рубить ясень, чтобы сделать крест умершему дяде.

Пришел конец дереву. Но смерть дерева - не опровержение жизни, она ощущается не как гибель, а как возвращение к новой, радостной жизни никогда не умирающей природы.

"Барыня жалка и гадка, потому лгала всю жизнь и лжет перед смертью, - писал Л. Н. Толстой к А. А. Толстой. - Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти... Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия - природа, в которой он жил". Это письмо А. А. Толстой заканчивалось иронической просьбой: "Разумеется, всем вашим от меня очень кланяйтесь и не рассказывайте им, что я такой безбожник". В "Воскресении" Толстого есть образ революционера Набатова, крестьянина по происхождению: "В религиозном отношении он был типичным крестьянином; никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души неся унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что, как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую - навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб, - так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней". Умирающий революционер-атеист и в последний свой час ощущает связь с общей жизнью, и поэтому не охвачен ужасом, как барыня-христианка.

В литературе о Толстом можно было встретить высказывания, что для писателя идеалом нравственности были "божьи" люди, вроде юродивого Гриши. "Великий христианин" Гриша - это человек лет пятидесяти с бледным, изрытым оспой лицом; на нем надето что-то изорванное. "Выйдя в комнату, он изо всех сил стукнул огромным посохом по полу, и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение", речь его бессмысленна и несвязна. "Юродивый Гриша, - писала Л. Аксельрод,- есть прежде всего кандидат на место в психиатрической больнице"*. Юродивый верит бессмысленно, бессознательно, слепо и тем вызывает восхищение измученного скептической рефлексией Иртеньева. Все это характеризует самочувствие дворянского юноши, но не взгляд самого Толстого. Следует всегда отличать автора от повествователя и слова повествователя от слов героя художественного произведения; нельзя смешивать поведение, высказывания персонажа с позицией и взглядами рассказчика; нельзя видеть во всем, как сказал однажды Достоевский, "рожу сочинителя".

* (Л. Аксельрод-Ортодокс. Лев Толстой. М., Гос. акад. худож. наук, 1928, с. 25.)

Кто же счастлив, кто живет духовно богаче: юродивый Гриша или же "нигилисты", неверующие, о которых с таким пониманием и с такой симпатией говорит Толстой? Ответ ясен. Даже любимые его герои - Андрей Болконский, Пьер Безухов, Левин - чувствуют себя более счастливыми, активно деятельными не в кратковременные периоды "христианского просветления", а когда они к вере относятся скептически или вообще отрицают ее. Для Константина Левина понятия "бог" и "добро" равноценны (19, 381). Вера в "добро" была для него "единственным назначением человека".

Не искала спасения в вере Анна Каренина, чья жизнь была полна драматических переживаний. Она понимала, что для нее "помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни". В самые тяжелые минуты Анна проникается величайшим презрением к церкви. "Зачем эти Церкви, этот звон и эта ложь?" - думала она, когда последний раз проезжала по улицам Москвы. Заметим, что мысль эта принадлежит женщине правдивой, честной, Душевно открытой, чей облик был Толстому столь симпатичен. Сама ее смерть - это осуждение ханжества церкви, ее античеловеческих законов, в том числе церковного "законного" и "священного" брака. Что же касается "верующих" ханжей, то они разоблачаются беспощадно.

В романе "Воскресение"* мы встречаемся с образом сановника Топорова, который "в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ", поддерживая в нем веру в иверскую, казанскую и смоленскую богоматерь.

* (Роман вышел в свет в 1899 году. Сначала он был опубликован в России в журнале "Нива", но с большими искажениями. Из 123 глав "Воскресения" без цензурных изъятий было напечатано только 25. Затем впервые полным текстом он вышел в "Свободное слове" В. Г. Черткова в Лондоне.)

Прототипом для фигуры Топорова послужил обер-прокурор святейшего синода* Победоносцев, который особенно прославился своими преследованиями сектантов. К нему обращалась старшая дочь Льва Николаевича Татьяна Львовна с протестом против заточения детей самарских молокан в монастырь. Ее разговор с Победоносцевым послужил основой для диалога Нехлюдова с Топоровым. Нехлюдов пришел к Топорову тоже по делу о сектантах, которых архиерей и губернатор пытались разлучить с семьями, разослать "в разные места ссылки". Он заметил, что Топоров если и давал положительный ответ на прошение сектантов, то лишь потому, что знал о больших связях Нехлюдова и боялся огласки всего дела в иностранной печати, и в сущности был "ко всему очевидно равнодушный человек". Топоров, как и его прототип Победоносцев, - "человек тупой и лишенный нравственного чувства", ненавидящий народ, прикрывающий свои отвратительные деяния рассуждениями о благе народа, о защите "государственной точки зрения". Писатель мастерски характеризует Топорова: "Он относится к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и поэтому их надо кормить падалью".

* (Синод - высший орган управления православной церкви в России, утвержденный Петром I в 1721 г. взамен упраздненного им патриаршества.)

Толстой с поразительной художественной силой изобразил картину богослужения в тюремной церкви: "..Священник, одевшись в особенную странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашку с вином, произнося при этом различные имена и молитвы... Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства... Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью.

Л. Н. Толстой и И. Е. Репин. Ясная Поляна. 1908

"Изрядно о просвятей, пречистой и преблагословенней Богородице", громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил середние двери и взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середние двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови Бога, находившихся в чашке... Старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки.

Этим закончилось главное христианское богослужение" (32, 134-136).

Наблюдает эту сцену человек, не признающий церковную обрядность. Именно при таком трезвом взгляде на вещии вырезывание и раскладывание кусочков хлеба, которые будто бы при известных манипуляциях и молитвах должны превратиться "в тело и кровь бога", воспринимается как простой обман. Дальше Толстой говорит, что поп не верит в то, что делает: "В это нельзя верить, - а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он 18 лет уже получал доходы... Так же верил и дьячок" (32, 138).

Писатель показал лицемерие священника, присутствовавшего на суде. В эпизоде с присягой священник выступает как ловкий фигляр. Сцена пропитана ядовитой насмешкой над совершаемым обрядом: "Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув на бок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епатрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным: "Правую руку поднимите, а персты сложите так вот,- сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть. - Теперь повторяйте за мной, - сказал он и начал: "Обещаюсь и клянусь всемогущим богом, перед святым его евангелием и животворящим крестом господним, что по делу, по которому..., - говорил он, делая перерыв после каждой фразы, - Не опускайте руки, держите так, - обратился он к молодому человеку..."

Вся процедура присяги обрисована как жалкая комедия. Очень выразительно место романа, где беспечность присяжных противостоит мнимо серьезным манерам священника. Присяжные "только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, догоняли его". "В окружном суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек и что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и себя".

Другой священник (сцена суда над Катюшей Масловой) - такой же лицемер. Он 46 лет приводит людей к присяге и на этом "святом" деле умудрился заработать "дом и не менее 30 тысяч в процентных бумагах".

Но были и заблуждавшиеся. Отрезвление у героев Толстого наступало по-разному. К безверию каждый шел своим путем. Катюша Маслова, обманутая в своих лучших чувствах, пришла к безверию после пережитого душевного потрясения, "С этой страшной ночи, - писал Толстой, - она перестала верить в добро. Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это и что всё, что говорят про Бога и добро, всё это делают только для того, чтобы обманывать людей" (32, 132). Потрясающую сцену, когда она обезумевшая бежит за поездом, увозящим Нехлюдова, Толстой закончил многозначительной фразой: "С тех пор она уже никогда не верила в бога".

Л. Н. Толстой, И. И. Мечников и А. Б. Гольденвейзер. Телятники. 1909

Когда тетки Нехлюдова, богомольные старушки, увидели, что Маслова уже не могла служить им, как прежде, и прогнали ее, Катюша опять пришла к мысли, что "все слова о боге и добре были обман". С утраты веры настает для Катюши отрезвление, в ней просыпается чувство человеческого достоинства. Неожиданная и по меньшей мере странная мысль Нехлюдова жениться на ней во имя спасения своей души перед богом вызывает в ней негодование.

Нехлюдов, в образе которого отразились искания самого Толстого, после многих душевных испытаний прозревает. Например, после аудиенции у Топорова он со всей определенностью заключает, что никакие "интересы народа", о которых лицемерно заявляет этот сановник, тому не дороги, а дороги только его собственные классовые интересы. Но все же это "прозрение" лишь частичное. Нехлюдов (как и сам Л. Н. Толстой) не видит средств для борьбы с общественным злом и обращается к евангельским заповедям. Но переродился, обновился ли Нехлюдов благодаря Евангелию? Не считать же ответом на этот вопрос обращение к тексту Евангелия. Роман заканчивается строками, обещающими продолжение: "Чем кончится этот новый период его жизни - покажет будущее". Но что дало Нехлюдову чтение Евангелия - об этом Толстой не сказал, хотя и собирался писать о дальнейшей его судьбе: жизнь не дала и не могла дать подтверждений правильности этого пути.

Прежний приятель Нехлюдова, товарищ обер-прокурора Селении, постоянно испытывает чувство неловкости. Толстой подробно рассказывает о его жизни, в которой все "не то" (часть II, глава XXIII).

Был в молодости Селении необыкновенно правдивым и честным, "целью своей молодой жизни ставил служение людям". Но, поступив на государственную службу, в конце концов понял, что он делает не то, что должно. Еще более "не то" - его отношение к религии и к церкви. Во время первой молодости, студенчества он "без малейшего усилия разорвал своим умственным ростом те путы религиозных суеверий, в которых он был воспитан", причем, "как человек серьезный и честный, он не скрывал этой своей свободы от суеверий официальной религии". Но повышения его по службе, требования домашних, "общественное мнение" сыграли свою роль. Сознавая ложь и фальшь, он все же присутствует на молебнах, освящениях, благодарственных и тому подобных службах. "Надо было, присутствуя при этих службах, одно из двух: или притворяться (чего он со своим правдивым характером никогда не мог), что он верит в то, во что не верит, или, признав все эти внешние формы ложью, устроить свою жизнь так, чтобы не быть в необходимости участвовать в том, что он считает ложью. Но для того, чтобы сделать это кажущееся столь неважным дело, надо было очень много: надо было, кроме того, что стать в постоянную борьбу со всеми близкими людьми, надо было еще изменить все свое положение, бросить службу и пожертвовать всей той пользой людям, которую он думал, что приносит на этой службе уже теперь и надеялся еще больше приносить в будущем. И для того, чтобы сделать это, надо было быть твердо уверенным в своей правоте. Он и был твердо уверен в своей правоте, как не может не быть уверен в правоте здравого смысла всякий образованный человек нашего времени, который знает немного историю, знает происхождение религии вообще и о происхождении и распадении церковнохристианской религии. Он не мог не знать, что он был прав, не признавая истинности церковного учения". (32, 282).

Но "под давлением жизненных условий" Селении капитулировал: и с тех пор уже мог спокойно, без сознания совершаемой лжи, присутствовать при молебнах, панихидах, обеднях, мог говеть и креститься на образа, и мог продолжать служебную деятельность, дававшую ему сознание приносимой пользы и утешение в нерадостной семейной жизни. "Он думал, что он верит, но между тем больше, чем в чем-либо другом, он всем существом сознавал, что эта вера его была что-то совсем "не то". И от этого у него всегда были грустные глаза".

Весьма любопытна творческая история романа "Воскресение". Для ее воссоздания многое сделал большое знаток рукописей Л. Н. Толстого литературовед-исследователь Владимир Александрович Жданов. Очень интересно его сопоставление рукописных вариантов романа. В одном из рукописных вариантов Толстой писал, что результате всего пережитого Катюша "поняла, что нет никакого бога"*. В другом же варианте Маслова проклинает все, что погубило ее: "Какого еще бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого бога?"... Эта реплика о боге (вместе со сценой второй встречи Нехлюдова и Масловой) не удержалась в романе, по мнению В. А. Жданова, вероятно, потому, что Толстой изменял и сокращал отдельные эпизоды, которые хотя и были сами по себе выразительны, но тормозили действие, не были связаны непосредственно с основной линией повествования. Надо полагать, что из тех же творческих соображений в окончательную редакцию романа вошли в сокращенном виде и некоторые другие эпизоды.

* (В. Жданов. Творческая история романа Толстого "Воскресение". М., "Сов. писатель", I960, с. 85.)

Воскресный прием в тюрьме посетителей дал повод сказать: "Во всех церквах еще шла обедня, и над Москвой стоял тот неприятный, напоминающий о суеверии, невежестве и фарисействе звон различных жертвованных благодетелями колоколов, гул которых заглушает людскую совесть". Когда Нехлюдов шел внутри тюрьмы по сеням со сводами, он там совершенно неожиданно "увидел в нише большое изображение распятия, точно люди, устроившие эту тюрьму и стерегущие и мучающие в ней узников, поставили это изображение для того, чтобы ободрить себя напоминанием о том, что не они одни мучили невинных, - подумал он". Толстой постарался усилить сопоставление иконы и тюрьмы. В корректуре было сказано: "Контора состояла из двух комнат. В первой комнате... стояла в одном углу черная мерка для измерения роста арестантов, в другом углу висел большой образ Христа". Исправляя корректуру, Толстой добавил: "...в другом углу висел - обычная принадлежность мест мучительства - большой образ Христа".

Проникая в творческую лабораторию Л. Н. Толстого, В. А. Жданов показывает, как гениальному художнику слова удается снять со "священных" вещей их символический ореол и как от одного варианта к другому он усиливает удар. Правда, не все вошло в завершенный вариант романа. Дело тут не в цензуре (для православной цензуры вся глава о богослужении была неприемлема), а в чисто творческих мотивах. Писатель сопоставил саму обедню с впечатлением от нее мальчика, оказавшегося в церкви, чем вносился сатирический элемент. Но уже созданная сцена эта до печати не дошла. Почему же? Вот мнение В. А. Жданова: "Толстой чувствовал, что одной сатиры здесь мало, что без анализа, всесторонне вскрывающего пагубность церковного культа, не обойтись. Для композиционного равновесия между этими темами пришлось удалить несколько ярких текстов, и получилось идеальное равновесие двух глав - главы XXXIX (богослужение) и главы XL (рассуждение о богослужении). В первой главе сверкает яркими красками сатирическая картина, во второй гремит голос обличителя".

Страницы романа "Воскресение", посвященные разоблачению нелепой обрядности, раскрытию подлинной социальной природы официального православия, по своей обличительной силе - одни из лучших в мировой литературе. Не случайно он воспринимался правительством как "антицерковный роман", колебавший основы религии.

Не из единого металла

Итак, Толстой был открытым и непримиримым противником официальной церкви, полностью отрицал православие. Но сразу ли он занял такую позицию? В "Исповеди" есть признание, что еще в юности, как большинство людей его круга, он сделался неверующим. Позже, уже в зрелые годы, был момент, когда, задумываясь над смыслом жизни, он готов был "снова поверить, как в детстве". Но перед судом разума и совести вера, которую утверждает церковь, окончательно разрушилась. Эту веру, говорил он, "я не могу принять, пока я не сошел с ума". "Но мне говорят, что люди охотно сами принимают это православное учение. И лошадь можно приучить к тому, что она ест кислое, вредное и не ест доброго. Нельзя не жалеть об этом и не негодовать на тех, кто приучает к этому" (53, 50).

Процесс крушения сложившихся взглядов был трудным и мучительным. Конфликт с богом и церковью стоил ему многих душевных сил и нравственных мук. В его дневниках и письмах, в его "Исповеди" раскрывается напряженная работа мысли. Уже в юности пробуждавшееся сознание, еще не окрепшее и порой беззащитное, вступало в поединок с вековыми традициями, предрассудками, с привычным укладом жизни всего патриархально-аристократического и религиозного окружения.

Уже в детские годы Толстой начал задумываться над многими вопросами бытия, в том числе и религии. "Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам в воскресенье, как последнюю новинку, объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 г.) Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли его известие как что-то очень занимательное и весьма возможное" (23,1).

"Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно, потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень покойно жить лет 10. Всё открылось передо мной ясно, логично, подразделялось, и религии не было места" (60,293).

Издания, связанные с антиклерикальными выступлениями Л. Н. Толстого

Сомнение исподволь, словно червь, подтачивало корни его веры. Этому способствовало и чтение книг. Среди повлиявших на него авторов Толстой называет Вольтера: "Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня" (23, 2). "Размышляя об религии,- рассказывает Толстой в черновой редакции "Отрочества", - я просто дерзко приступал к предмету, без малейшего страха обсуживал его и говорил: "Нет смысла в тех вещах, за которые миллионы людей отдали жизнь". Эта дерзость и была исключительным признаком размышлений того возраста" (2, 286). То была пора духовного созревания.

Через некоторое время атеистическое настроение сменилось усиленной религиозностью. Началось с того, что Толстого заинтересовала такая мысль Паскаля: "Если бы даже все то, чему нас учит религия, была неправда, мы ничего не теряем, следуя ей, а не следуя, рискуем вместо вечного блаженства получить вечные муки". "Под влиянием этой идеи, - рассказывает Толстой, - я впал в противоположную крайность,- стал набожен... Я постился, старался переносить обиды и т. д. По ночам я вставал и по нескольку раз перечитывал все известные мне молитвы" ("Отрочество", вторая редакция).

Но состояние сильного религиозного подъема продолжалось недолго. Действительность то и дело подвергала религиозные чувства юноши всяческим испытаниям. В размышлениях молодого Толстого о боге - не столько веры, сколько явного скептицизма. "Не могу доказать себе существование бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие это не необходимо", - записывает он 29 июня 1852 г. (46, 128-129). В тот короткий период Толстой довольно часто бывал в церкви. Но не набожность влекла его туда: "Исполняя обряды церкви, я... соединялся с предками моими, с любимыми мною - отцом, матерью, дедами, бабками" (23,50). Именно тогда, в конце 70-х годов, не отрицая еще обрядовой стороны учения православной церкви, Толстой писал Страхову, что, принуждая себя во время причащения* пить вино, называемое кровью бога, он оставался равнодушным к самому таинству, но ему "радостно было единение со всеми веровавшими и верующими". Однако к этой "радости" примешивалось мучительное чувство унижения. "Но когда я подошел к царским дверям,- рассказывает далее Толстой, - и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это - жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера... Мне только было невыразимо больно... И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз" (83, 270). Четьи-Минеи и Пролог**, как написано в "Исповеди", стали в то время "любимым чтением" Толстого. Одновременно он изучает труды философов, много думает о церковных догматах.

* (Причащение - одно из семи христианских таинств. При совершении его верующие под видом хлеба и вина якобы вкушают "тело и кровь Иисуса Христа". Церковники причащение часто называют по-гречески - евхаристией.)

** (Четьи-Минеи - компилятивные произведения русской церковно-исторической литературы о житиях святых; более древние своды житий назывались Прологами.)

В поисках ответа на мучившие его вопросы Толстой в 1879 году посещает Троице-Сергиеву лавру. Он осмотрел монастырскую ризницу, беседовал с архимандритом Леонидом (Кавелиным). Разговор велся не только о религии - "явились вопросы жизни, которые надо было разрешить". Толстого интересовала проблема войны подношения к ней церкви. Волновал его и вопрос об убийстве людей по приговору судов. В эти годы обострилась борьба народовольцев с правительством, которое все чаще выносило смертные приговоры. Толстой с изумлением "видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников", одобрявших смертные казни. Недоумевал писатель и по поводу нетерпимого отношения церкви к людям других вероисповеданий.

Епископ Никон, бывший в те годы монахом в лавре, вспоминал, что архимандрит Леонид приглашал Толстого откушать хлеба-соли в его кельях, но писатель захотел отобедать вместе с простыми странниками из народа в "странноприимной" палате. "После осмотра достопримечательностей граф пожелал наедине поговорить с отцом архимандритом, - вспоминал епископ. - Довольно долго длилась эта беседа. Когда он ушел, покойный старец со вздохом сожаления сказал мне: "Заражен такою гордыней, какую я редко встречал. Боюсь, кончит нехорошо"*. А сам Толстой после посещения Троице-Сергиевой лавры писал: "Я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, мятусь и борюсь духом и страдаю".

* (Еп. Никон. Смерть гр. Л. Н. Толстого. Троицкая Лавра, 1911, с. 75-77.- Цит. по кн.: Н. И. Гусе в. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963.)

В том же году он решил совершить поездку в Киев - место чтимых православным народом "святынь".

На протяжении столетий Киево-Печерская лавра была центром религиозного паломничества. Сюда приходили богомольцы со всех концов Российской империи, чтобы поклониться чудотворным иконам, мощам. Толстой мечтал непосредственно познакомиться со "святыми" местами, поближе узнать тех монахов и схимников*, которые, по рассказам странников, вели в киевских монастырях подвижническую жизнь. "Боюсь, что в Киеве не успею осмотреть и узнать и 1/10 того, что хочется, судя по рассказам", - писал Л. Н. Толстой жене.

* (Схима - высшая монашеская степень, требующая по церковным правилам от посвященного в нее выполнения особо суровых аскетических правил.)

14 июня рано утром он приехал в Киев и сразу же направился в Киево-Печерскую лавру. В тот же день вечером сообщил Софье Андреевне: "Все утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. В 7 часов пошел в лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного".

"Очевидно, - писал биограф Толстого П. И. Бирюков,- поездка эта не удовлетворяла его и, по всей вероятности, способствовала скорейшему отпадению его от православной церкви".

Через несколько месяцев после посещения Киево-Печерской лавры, а точнее, 30 сентября 1879 г. в записной книжке Толстой уже набрасывает план будущего сочинения. В этом наброске есть слова, что церковь - это "ряд лжей, жестокости, обмана".

"Посещение Киева нанесло второй чувствительный удар православию Толстого", - отмечает Н. Н. Гусев. В Киево-Печерской лавре Толстой не только не нашел подвижничества, но увидел сознательный обман народа. В статье "Церковь и государство", написанной в ноябре 1879 г., Толстой утверждает, что "киевский митрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников" (23, 478). Это же самое утверждение Толстой вскоре повторил в другой работе: "Не видят теперь попы в Киеве, что их набитые соломой мощи суть, с одной стороны, поощрение веры, с другой - главные преграды для веры" (24, 796).

Л. Н. Толстой среди учеников вечерних курсов для рабочих. Ясная Поляна. 1909

В дневнике Л. Н. Толстой запечатлел некоторые свои разговоры с прохожими на Киевском шоссе. Из этих записей нам известно, что Толстой, встретив молодого рабочего с Ижевского завода, по-видимому, ходившего в Киев к "мощам святых угодников", говорил ему, что нет никаких мощей, что все это - обман, что совершать паломничество к святым местам не нужно.

Осенью того же года Толстой приехал в Москву, чтобы побеседовать с представителями высшей иерархии об учении православной церкви. Он виделся с митрополитом Макарием (Булгаковым) и с викарным архиереем Алексеем.

2 октября Толстой вернулся в Ясную Поляну и тут же написал Н. Н. Страхову, что в результате последних разговоров с учеными-богословами он "больше еще укрепился в своем убеждении" (62, 499). Беседы с московскими иерархами об отношении церкви к важнейшим вопросам жизни нанесли последний удар его вере в православие.

Позже, в "Исповеди", ссылаясь на людей, "правдивых с самим собою", Толстой скажет, что "принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению". Знания и опыты жизни... Они приобретались не только во время посещения Троицко-Сергиевой и Киево-Печерской лавры и не только в пытливых разговорах с учеными-богословами. Сердце Толстого откликалось на многое, что происходило в России. Он чувствовал всем существом своим, что нищая и отсталая страна придавлена деспотизмом самодержавия и что близится конец старым порядкам. Он не мог "жить себе потихоньку", ибо еще с самых юных лет решил, что "спокойствие - душевная подлость" (60, 231).

Толстой проявляет жадный интерес к жизни народа, стремится к непосредственному общению с ним. И всюду он видит роскошь одних и нищету, невыносимую жизнь других. Вот он в нескольких верстах от Ясной Поляны, в том месте, где дымит Косогорский чугунолитейный завод. Перед ним встает ужасная картина каторжного труда, с одной стороны, и барства, паразитизма, тунеядства - с другой. В статье "Неужели это так надо?" писатель словно делает моментальную съемку небольшого уголка Тульской губернии. Вот он "навел объектив" на шахты и запечатлел, как "копаются рабочие люди: один на 100 аршин под землею в темных, узких, душных, сырых, постоянно угрожающих смертью проходах, с утра до ночи или с ночи до утра, выбирает руду"; другие же "в темноте, согнувшись, подвозят эту руду". Но вот уже иной "кадр": на домне работают у печей при удушающей жаре... Но чтобы дать "панораму" всей местности, Толстой обращает внимание на поля, раскинувшиеся по соседству с заводом: тут мужики пашут на измученных, захудалых лошадях чужое поле. "Мужики эти встали на заре, если они не провели ночь в ночном, т. е. не ночевали у болота". Недалеко от чугунолитейного завода - шоссейная дорога. Там крестьяне бьют шоссейный камень. Ноги у этих людей избиты, руки в мозолях, все тело грязное, и не только лицо, волосы и борода, но и легкие пропитаны известковой пылью. А мимо завода, мимо каменобойцев, мимо пашущих мужиков катится, позвякивая бубенцами, коляска. В коляске сидят две барышни, блестя яркими цветами зонтиков, лент и перьев шляп, стоящих каждая дороже той лошади, на которой пашет мужик свое поле. В стороне от шоссе едут два верховых: мужчина на английском жеребце и дама на иноходце. Не говоря о цене лошадей и седел, одна черная шляпа с лиловым стоит два месяца работы каменобойцев... Все эти люди нисколько не удивлены и не тронуты видом нищеты и каторжного труда (34, 216-218). Такое несправедливое устройство жизни, думает Толстой, "существует не только в том уголке", а везде, и "такое устройство жизни нелепо". С болью в сердце он восклицает: "Так зачем же люди так живут?.." Почему же владеет землей не тот, который на ней работает, а тот, кто не работает? Почему малое число людей пользуется податями, собираемыми со всех, а не те, которые платят их? Почему владеют заводами не те, которые построили их и работают на них, а малое число людей, которые не строили их и не работают на них?"

Толстой не только всматривается в жизнь, но напряженно вслушивается в ее разноликие голоса, чутко ловит ее звуки... Начался покос - дело, по словам Толстого, одно из самых важных в мире, ибо в том случае, если прибавится сена - прибавится и мяса для стариков, молока для детей. Так - вообще, в частности же для каждого из косцов тут решается вопрос о хлебе, молоке себе и детям на зиму. И вот Толстой слышит звуки бабьих песен, лязганье кос. Они напомнили ему о напряженном, неустанном, изнуряющем сельском труде. В поле стар и млад - даже старуха, доживающая восьмой десяток, и крошечный мальчонка, внук этой старухи. "Старуха, видимо, озабоченная только тем, чтобы ее не согнали с работы, не выпуская из рук грабли, очевидно с трудом, насилу движется. Мальчишка, весь изогнувшись, коротко переступая босыми ножонками, таскает, перехватывая из руки в руку, кувшин с водой, который тяжелее его. Девочка взваливает на плечо беремя сена, тоже тяжелее себя, переходит несколько и останавливается и сваливает, не в силах донести ее". И так - до той самой поры, когда солнце зайдет за лес. Вечер. Толстой опять улавливает звуки: "Со стороны деревни слышатся побрякивания брусниц измученных косцов, возвращающихся с покоса, звуки молотка по отбою, крики баб и девок, только что успевших поставить грабли и уже бегущих загонять скот". Но со стороны доносится нечто другое и звучит диссонансом: "С барского двора слышатся другие звуки: дринь, дринь, дринь! Слышится фортепиано, разливается какая-то венгерская песня и из-за этих песен изредка звук ударов молотков крокета по шарам"...

А совсем близко от деревни Ясная Поляна стоит небольшая Кочаковская приходская церковь. Толстой уже давно не переступает ее порог. Пахари из деревни Ясная Поляна, косогорские металлурги и камнебойцы несут сюда свои невыплаканные слезы, несбывшиеся мечты и затаенные надежды. Но что эта церковь может им дать, кроме бесплодного утешения? Что может, наконец, дать народу та вера, которую проповедует эта церковь? Примирить с горестями и невзгодами в ожидании "милостей божьих"? Призвать к религиозному самоотречению, к пониманию жизни как "несение креста"? Внушить, что человек - прах, червь, а тело его - сосуд греха? Толстой видит, что ни церковь, ни православие не могут ответить на вопросы: "Так что же нам делать? ...Неужели это так надо?" Напротив, церковь говорит, что так надо и лучше ничего не делать, молиться и уповать на волю божью. Вот еще один (и, пожалуй, самый главный) урок, преподанный Толстому действительностью.

Время жизни Толстого не было мирным. Большие исторические события превращали проблемы воины и мира в самые жгучие проблемы современности. Письма и дневники писателя свидетельствуют о его большом интересе к Крымской войне, к гражданской войне в Америке, к подавлению англичанами восстания в Индии. Путешествуя по странам Западной Европы в 1857 и 1860-1861 гг., Толстой наблюдает усиление милитаризации в Германии, Австрии, Англии, Франции. Проходит десятилетие, и Толстой опять отмечает усиленную милитаризацию Европы: во всех странах континента создаются массовые армии, почти повсеместно вводятся всеобщие воинские повинности. Разделяя народную точку зрения, он видел бессмысленность войн и с величайшим напряжением докапывался до их корней. И в числе "миллиарда причин", порождающих военные конфликты, он называл церковь, официальную религию. Именно церковь он считал извечным источником войн и раздоров между народами. Размышляя о только что закончившейся русско-турецкой войне, Толстой писал: "Русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признали это убийство делом, вытекающим из веры". Чуткая совесть Толстого не Может принять зловещий союз креста и трона, бога и штыка, освящаемого церковью, его официальный лозунг "За царя батюшку, за веру православную", как и казенно-патриотическую солдатскую песню: "Мы вперед, вперед, ребята! С богом, верой и штыком!" Позже, в статье "В чем моя вера?" Толстой напишет, что от церкви его оттолкнули как "странности догматов", так и одобрение ею гонений, казней и войн.

Толстой не только окончательно разрывает с учением православной церкви, но, чтобы найти корень лжи, принимается за еще более основательное изучение тех книг, на которых церковь основывала свое вероучение. Когда же казенная церковь увидит в Толстом своего убежденного и грозного противника, охранители религиозных устоев, защищаясь, станут упрекать писателя в том, что он судил о вещах недостаточно ему известных и что он якобы был мало сведущ в духовной литературе. Аргумент этот часто выдвигался и после его смерти. "Подобные утверждения, - писала А. К. Черткова, - основаны, с одной стороны, на извращении действительности, а с другой - на полном незнакомстве или игнорировании как писаний Льва Николаевича, в которых выражены были основания его глубоко продуманных и выстраданных убеждений, так и уже опубликованных биографических данных о нем"*. Лев Николаевич, вспоминала Черткова, особенно тщательно перечитывал Четьи-Минеи и "Жития святых", Прологи, описания выдающихся отцов церкви, а также книги с проповедями и поучениями Иоанна Златоуста, Тихона Задонского, Василия Великого и других.

* (А. К. Черткова. Л. Н. Толстой и его знакомство с духовно-православной литературой. - "Голос минувшего", 1913, № 5.)

Изучал Толстой также и историю церкви, начиная с первых веков христианства. В Ясной Поляне хранится книга В. О. Ключевского "Древнерусские жития святых как исторический источник" со многими пометками Толстого. До настоящего времени церковники считают лучшим руководством по православному вероучению "Православно-догматическое богословие" митрополита московского Макария (Булгакова). Сей труд в свое время выдержал пять изданий, а за автором утвердилась слава первого русского богослова. Толстой добросовестно проштудировал это самое авторитетное изложение вероучения православной церкви. "Я долго трудился над этим, - писал он, - и, наконец, достиг того, что выучил богословие, как хороший семинарист".

Н. С. Лесков тоже дал отповедь тем "изобличителям", которые силились доказать, будто Толстой не имел основательных познаний в богословии. Удивительно, писал Н. С. Лесков, что критики Толстого не замечают его громадной начитанности в церковной литературе, которая отнюдь не ниже семинарской и даже академической. Если кому-либо нужно доказывать, что Толстой знает богословские науки, то это, писал Н. С. Лесков, "не может представить никакого затруднения". "Если же граф Л. Н. не принимает того или другого вывода богословской науки, то это не значит, что он "не знает" этой науки, а значит только то, что он не согласен с известными выводами... Граф Лев Толстой хорошо знает все то, что в наших специальных курсах называется богословием. И он, очевидно, знает еще гораздо больше этого"* (выделено Н. С. Лесковым. - С. П.).

* (Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11-ти т., т. XI. М., ГИХЛ, 1958, с. 101.)

В личной библиотеке Толстого, хранящейся в Ясной Поляне, масса книг духовного содержания с его замечаниями. Если, к примеру, мы раскроем "Книгу житий святых", то в каждом из двенадцати ее томов мы найдем немало пометок, сделанных Толстым, обнаружим загнутые им уголки. Следы размышлений писателя обнаружим мы и на страницах сочинений Макария, Марка Подвижника и других.